在電力系統中,配電房作為電能分配的關鍵節點,其環境穩定性直接關系到供電可靠性和設備使用壽命。隨著科技進步和電力設備精密化程度提升,濕度控制已成為配電房運維的核心課題。當環境溫度處于25-30℃區間且相對濕度超過80%RH時,電氣設備絕緣性能將呈現指數級衰減——實驗數據表明,濕度每上升10%,絕緣材料的擊穿電壓會下降15%-20%,這正是春季電氣故障率同比激增43%的根本原因。

一、濕度失控的破壞機理深度解析

1. 絕緣性能的隱形殺手

現代空氣開關的滅弧能力與空氣介電強度直接相關。當相對濕度突破65%臨界點,水分子在絕緣表面形成連續導電膜,使10kV開關柜的泄漏電流從常態5μA驟增至50μA以上。更嚴重的是,積塵設備在潮濕環境中會產生"毛細冷凝"現象,深圳某110kV變電站的實測數據顯示,運行10年以上的斷路器因塵垢吸濕,其絕緣電阻值可降至新設備的1/8。

2. 生物腐蝕的鏈式反應

在28℃、85%RH環境下,黑曲霉等微生物的繁殖速度達到每平方厘米400菌落/72小時。這些微生物分泌的有機酸會腐蝕環氧樹脂絕緣件,某風電場的跟蹤調查發現,受霉菌侵蝕的端子排其介質損耗角正切值三年內增長7倍,最終導致35kV電纜終端頭爆炸事故。

3. 金屬部件的電化學噩夢

濕度與氧氣共同作用引發的電化學腐蝕,會使銅排年腐蝕速率從干燥環境的0.3μm激增至沿海地區的8μm。某化工企業配電柜的紅外熱像分析顯示,銹蝕接點接觸電阻增大引發的局部過熱,可使連接處溫度較正常狀態升高65℃。

二、動態除濕系統的工程化解決方案

1. 設備選型的多維評估模型

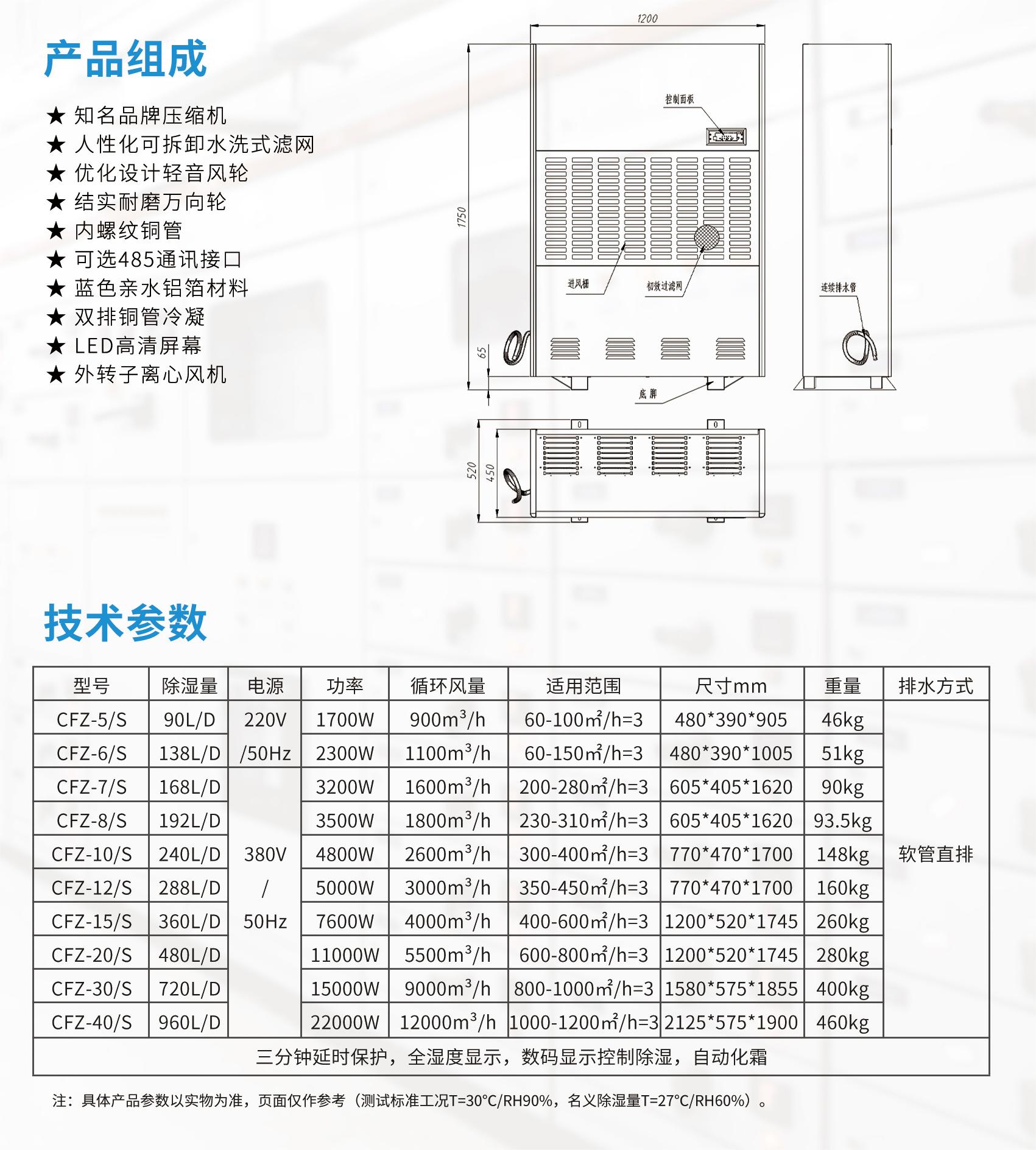

(1)容積匹配算法:建議除濕量(L/d)=(V×Δd×1.2)/1000,其中V為空間體積(m3),Δd為含濕量差值(g/kg)。對于300m3的配電房,當要求將濕度從80%降至60%時,需選擇日除濕量≥90L的機型。

(2)智能聯動系統:集成溫濕度傳感器與設備啟停的模糊控制策略,某智能變電站采用PID調節的轉輪除濕機,將濕度波動控制在±3%RH范圍內。

2. 創新技術的工程應用

(1)溶液除濕技術:某大數據中心采用的溴化鋰溶液除濕機組,COP值達5.8,較傳統冷凝除濕節能40%。

(2)相變材料緩沖:在空調送風管道嵌入PCM-28相變材料,可平抑晝夜濕度波動,測試顯示可將峰值濕度降低12%RH。

三、全生命周期濕度管理體系

1. 預防性維護三維矩陣

(1)空間維度:采用網格化監測,每50m2布置1個無線傳感節點,某特高壓換流站通過LoRa組網實現濕度場實時重構。

(2)時間維度:建立季節性維護日歷,在梅雨季前完成除濕機蒸發器深度清洗,可提升效率23%。

(3)設備維度:運用紅外熱像儀+局部放電檢測的組合診斷,提前3個月發現某500kV GIS設備凝露隱患。

2. 應急響應機制構建

當監測到濕度連續2小時超限,分級啟動響應:

- 一級響應(65%RH):自動開啟備用除濕機組

- 二級響應(75%RH):觸發聲光報警并推送運維APP

- 三級響應(85%RH):聯動斷開非關鍵負荷

四、典型案例的經濟性驗證

某沿海鋼鐵廠配電房改造項目顯示:投入48萬元配置雙循環除濕系統后,年度故障檢修費用從127萬元降至31萬元,設備平均壽命延長4.7年,投資回收期僅11個月。濕度控制達標率從改造前的68%提升至99.2%,相關論文被收錄于IEEE Transactions on Power Delivery。

當前沿的物聯網技術與傳統除濕設備深度融合,配電房濕度管理正從被動應對轉向主動預防。需要特別指出的是,2024年新實施的GB/T 3797-2023《配電房環境控制規范》將濕度波動率納入考核指標,這意味著未來除濕系統的控制精度需要達到±2%RH的水平。建議企業在設備選型時優先考慮具備數字孿生功能的智能除濕系統,為即將到來的電力物聯網時代做好技術儲備。

?